|

| Cartél de las jornadas. |

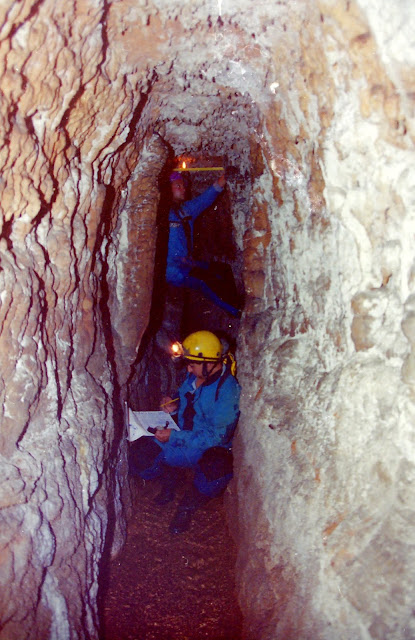

| Imágenes de la galería principal de la mina |

| Primitiva vela de cera hallada durante la exploración. |

| Posibles inscripciones. |

|

| Cartél de las jornadas. |

| Imágenes de la galería principal de la mina |

| Primitiva vela de cera hallada durante la exploración. |

| Posibles inscripciones. |

La mina de agua de Alcalá de Guadaira es sin duda una de las minas urbanas más extensa y conocidas de Andalucía. Su importancia histórica cobra mayor relevancia en base a su relación directa con los llamados Caños de Carmona, un formidable acueducto de más de veinte kilómetros en parte aéreo y en parte subterráneo que durante muchos siglos fue el principal abastecimiento de agua a Sevilla. En este caso se trata de una mina que ha sido siempre un elemento del subsuelo urbano, y es que durante siglos la mina fue también la fuente principal de abastecimiento de agua potable de Alcalá, estando el trazado de sus calles directamente relacionado con el de sus galerías, cuyas lumbreras distribuidas a distancias regulares de unos veinte metros , acabaron convirtiéndose en un sistema de pozos de abastecimiento para las viviendas edificadas en la Edad Media, y así ha sido hasta tiempos recientes cuando los pozos han quedado en desuso por la contaminación de las aguas del acuífero. Es lógico que una de las calles principales de la población se llame “Calle de la Mina”. El importante caudal que circulaba por la mina fue también utilizado para proporcionar fuerza motriz al conocido como “Molino de la Mina”, uno de los pocos molinos hipogeos que existen en España. La mayoría de los molinos alcalareños fueron construidos durante la ocupación islámica, sin descartar que ya existieran algunos en época romana y reutilizados de manera intensiva en la Edad Media cuando la localidad llegó a conocerse como “Alcalá de los panaderos”. No hay un elemento más representativo de la cultura harinera-panadera alcalareña como los innumerables molinos, movidos tanto por las aguas del Guadaira como por los manantiales subterráneos.

|

El castillo de Cheber y el Molino del Algarobo en Alcalá de Guadaira.

Foto: Manuel Bernal. |

Las condiciones hidrogeológicas del subsuelo de Alcalá son bastante excepcionales y coinciden en general con las que existen en toda la cornisa de los Alcores. Las colinas alcalareñas están formadas por un potente estrato de sedimentos marinos del mioceno que han generado la característica roca conocida como calcarenita. Con unos grosores que a veces superan los treinta metros y que están asentadas sobre un zócalo de margas azules sobre el que se retiene el agua formando importantes acuíferos. Tal acumulación de calcarenita ha generado una intensa explotación a lo largo del último siglo plasmado en forma de innumerables y antiestéticas canteras que han remodelado y caracterizado el paisaje alcalareño. La calcarenita molida a la que vulgarmente llamamos albero es una tierra muy apreciada en Andalucía por su capacidad drenante y que siempre ha estado relacionada con los espectáculos taurinos y feriales. Además la calcarenita es una importante materia prima para la fabricación de cementos, industria que también esta presente en la localidad. No hay un subsuelo con mejores condiciones para la excavación de minas de agua que este que esta presente en los Alcores; abundancia de agua subterránea y una roca fácil de excavar pero muy resistente al colapso. Realmente son varias las minas que existen en el subsuelo de Alcalá. A lo largo de las márgenes del Guadaira y en la zona de Oromana se localizan otra serie de conducciones menores que en muchos casos alimentaban molinos hidráulicos. Algunas tienen desarrollos importantes y tipologías similares a la mina principal pero sin relación física con ella. Pudieron ser originalmente minas de abastecimiento de pequeños núcleos urbanos o Villaes, sin descartar que algunas puedan tener un origen más reciente islámico o medieval. Actualmente están en proceso de estudio por parte de la Sociedad Espeleológica GEOS.

|

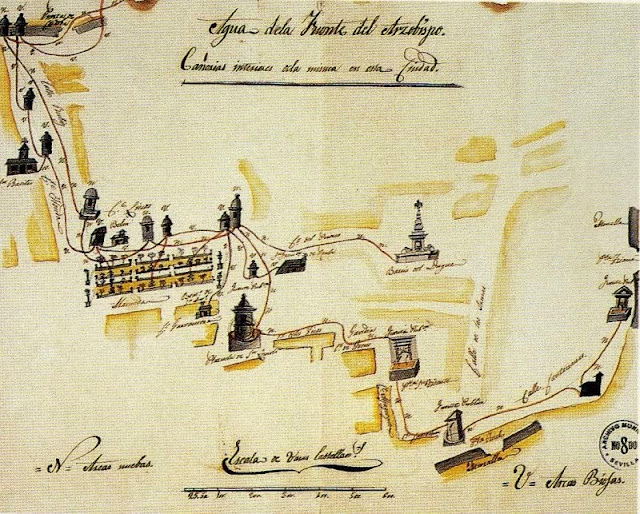

| Plano medieval del trazado de los Caños de Carmona. (archivo histórico) |

| Fábrica abandonada del Adufe. Foto: José Millán |

| trazado aproximado de los Caños de Carmona desde la Mina de Alcalá a Sevilla |

|

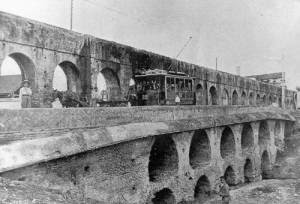

| Imágenes de los Caños de Carmona antes de su demolición. |

|

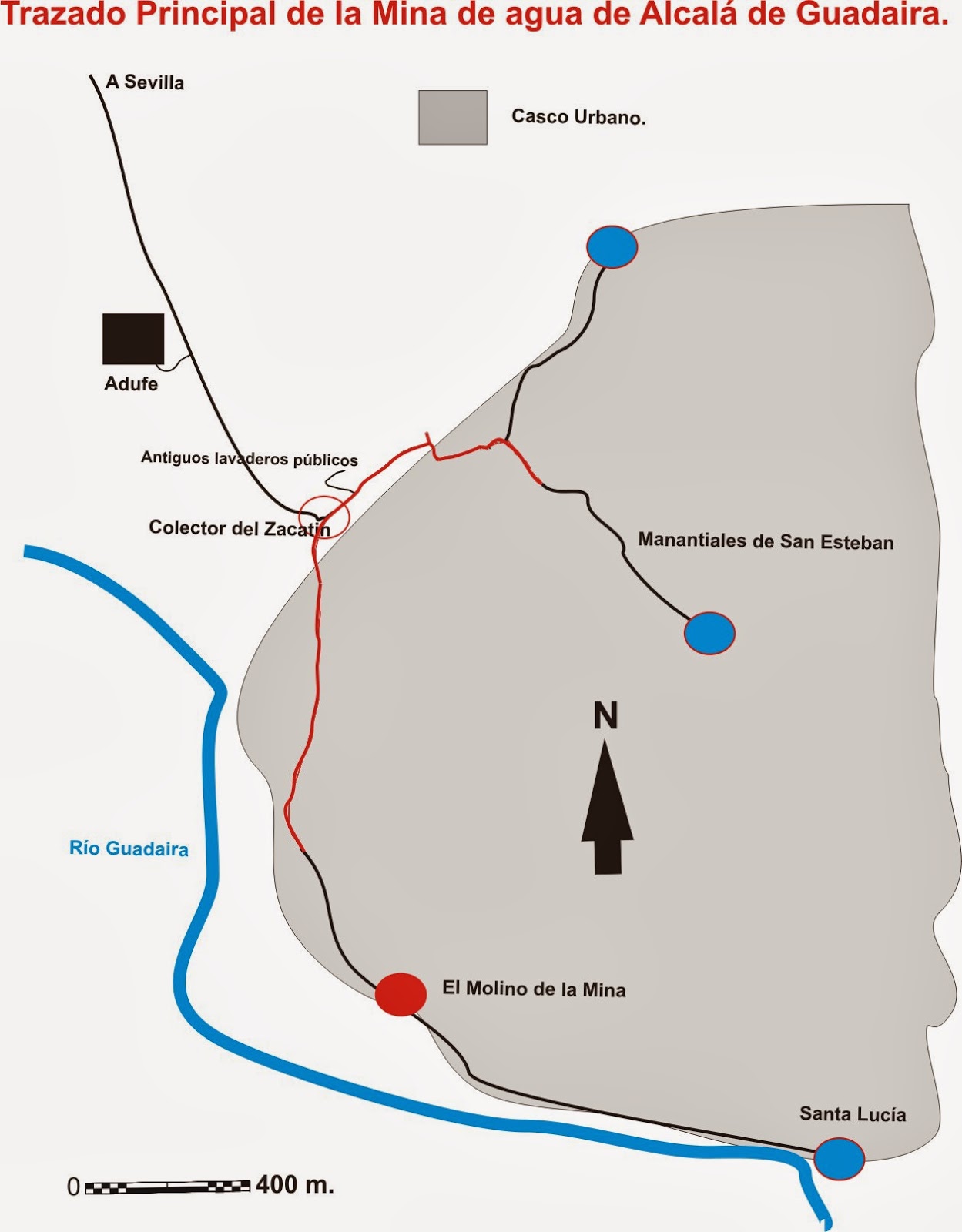

| Plano Esquemático de los trazados principales de la Mina de Alcalá.

Dibujo: José Millán.

|

Gracias a las crónicas de Vicente Romero, que exploró las galerías años antes de que algunos tramos fueran destruidos, sabemos que la galería principal recogía el agua de caudalosos manantiales subterráneos que él considero el origen de la mina y que afloraban bajo la desaparecida ermita medieval de Santa Lucía, cuya localización exacta (la ermita fue destruida en el siglo XIX, y se conocía sólo su emplazamiento aproximado) ha sido confirmada gracias a unas excavaciones arqueológicas que han desenterrado parte de sus muros en la zona conocida como “Los cercadillos” en las proximidades del recinto ferial. Junto a la ermita ha sido también excavada una necrópolis romana de los siglos III al IV después de Cristo.

http://www.arqueologiamedieval.com/noticias1/1131/alcala-confirman-la-ubicacion-exacta-de-la-ermita-medieval-de-santa-lucia.

| «Los Cercadillos». Lugar donde se encontraba la Ermita de Santa Lucía y el origen de la mina.

Foto: José Millán.

|

| Teatro Gutierrez de Alba , situado sobre El Molino de la Mina.

Foto: José Millán.

|

|

| El Molino de la Mina. Foto: José Millán |

Desde Santa Lucía la mina discurría bajo el casco urbano pasando por el Molino de la Mina donde sus aguas eran utilizadas para mover sus rodeznos y desde aquí hacia el colector del Zacatín, lugar situado las afueras del pueblo y justo al lado de la antigua carretera de Alcalá a Sevilla, que discurre paralela al río y donde hoy día se haya situada la «Venta de los Ponis» y donde antiguamente estuvieron los lavaderos públicos de los que sólo queda la galería subterránea que los alimentaba que como puede suponerse esta excavada desde la mina.

| El Zacatín. Zona donde se encuentra el colector de la mina. antes de ir hacia Sevilla

Foto: José Millán.

|

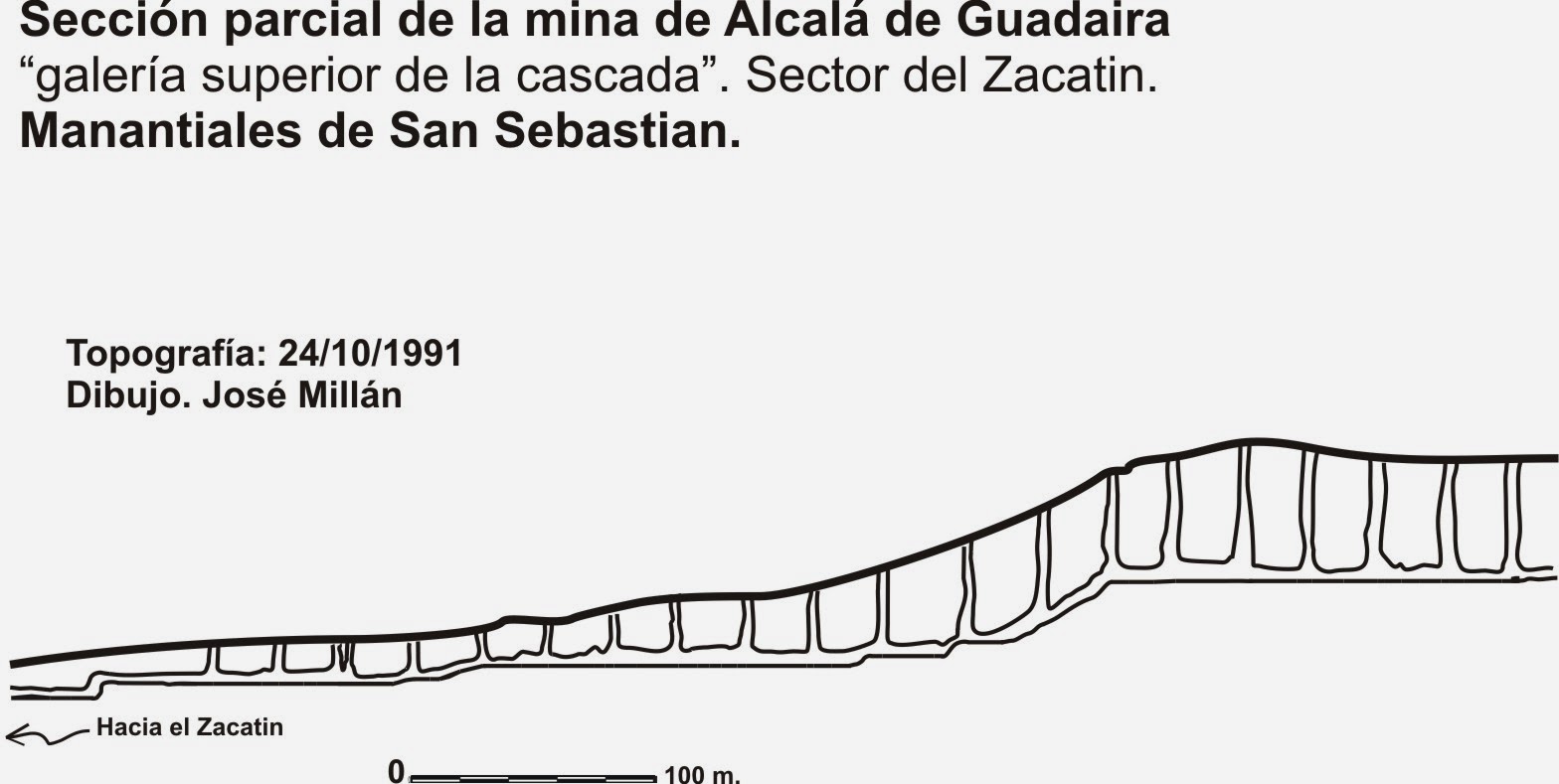

El recorrido total de este sector es de algo más de dos kilómetros, sin contar las bifurcaciones que existen y que captan manantiales secundarios. En el Zacatín, las aguas de Santa Lucía se unían a las que transportaba una nueva galería que actualmente esta muy destruida por taponamientos y derrumbes y que según Vicente Romero recogía las aguas de unos importantes manantiales situados en las proximidades de la parroquia de San Sebastián (que fue el antiguo hospital de Alcalá). Este sector tiene un desarrollo algo menor y como sucede en la anterior galería cuenta con varias bifurcaciones que parecen captar agua de manantiales menores.

| Lumbreras de la galería del Zacatín tras un rebaje del terreno .Foto: José Millán |

Tiene la particularidad de que en un determinado punto se ha hecho descender la galería unos cinco metros para adaptarla al nivel de la de Santa Lucía que discurre a una cota más baja. Desde el Zacatín se desarrolla la galería que se dirige hacia Sevilla siguiendo paralela a la carretera Sevilla-Alcalá en donde aún se pueden ver las lumbreras en uno de sus márgenes tapadas con unas características cúpulas. En este tramo hay una captación moderna que deriva el agua hacia la fábrica del Adufe, ya abandonada. La mina pasaba por la zona conocida como Venta de la Liebre que es donde esta el cruce entre la antigua carretera Alcalá- Sevilla y la SE-30 y luego se dirigía hacia lo que hoy día es el Polígono la Red, donde hasta tiempos relativamente recientes existió una caseta de registro de la mina o “arca de agua”.

| Antigua carretera Alcalá-Sevilla. A la derecha se ven las lumbreras de la mina, espacidas cada veinte metros

Foto: José Millán.

|

| Detalle de una lumbrera |

La orografía del terreno, en suave pendiente hacia Sevilla provoca que las galerías y lumbreras vayan siendo cada vez menos profundas hasta que acaban por salir al exterior, punto donde las aguas eran recogidas por una acequia y luego por los soberbios Caños de Carmona. Sabemos que la conducción discurría por las tierras de la barriada de Torreblanca, que por algo fue bautizada como “Torreblanca de los Caños” y que en este punto ya debería ir por un canal superficial ya que se encuentra a unos siete kilómetros del Zacatín y según nuestras estimaciones, considerando la profundidad de la galería en el Zacatín y la pendiente hacia Sevilla no habría más de tres kilómetros de mina subterránea. Todo el tramo de mina desde la venta de la Liebre al polígono la Red ha sido destruido por las obras de los polígonos industriales.

|

|

| Galerías de la Mina de Agua de Alcalá. Foto: José Millán |

Lo que conocemos como el Acueducto de los Caños estaba compuesto por 410 arcos de ladrillo y en algunos sitios a doble altura y si cada arco tenía unos cuatro metros de luz la longitud total del acueducto debería ser de 1.640 metros. De los Caños sólo quedan unos pocos restos, concretamente tres tramos de unos cinco arcos dentro del casco urbano de Sevilla. Fue demolido en el año 1911 por la ampliación urbanística de la ciudad.http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1os_de_Carmona,

Se cree que el acueducto fue construido cuando Julio Cesar fue cuestor de Hispalis de los años 68 a 65 antes de Cristo, junto con las murallas de la ciudad. Fue restaurado, como ya hemos referido, por orden del califa de Sevilla Abud Yacub Yusuf en el año 1.171 y posteriormente en el siglo XIV, añadiendo algunos arcos más. Hasta que fue demolido estuvo en pleno uso proporcionando un caudal de agua potable de unos 5.000 m3.

|

| Galería con un canal central . Foto: José Millán. |

|

| Lumbrera.Foto: José Millán. |

En total, y contando todos los tramos subterráneos y aéreos podemos considerar al acueducto como una infraestructura de conducción hidráulica de más de veinte kilómetros de desarrollo, por lo que creo que debería ser merecidamente considerado como una de las grandes obras de ingeniería hidráulica del Imperio romano en Andalucía. Lo increíble y penoso del caso es que, no sólo este patrimonio único en Andalucía no acaba de estar debidamente reconocido sino que, como diferentes asociaciones llevan años denunciando, hoy día se siguen destruyendo y dañando las galerías subterráneas de una manera impune y vergonzosa.

|

| Galería revestida .Foto: José Millán |

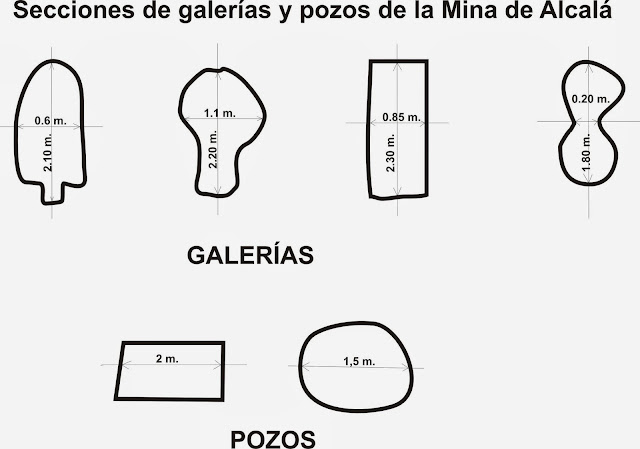

Esta galería tiene una longitud de más de dos kilómetros y se desarrolla en el eje Norte-Sur discurriendo en su mayor parte bajo el casco Urbano. Las galerías tienen unas dimensiones medias de 1,80X60 cm. Presenta tramos, algunos de más de cien metros, donde no hay lumbreras y donde hay lumbreras estas se sitúan a una distancia de entre 19 y 21 metros, guardando los patrones normales. La profundidad de las lumbreras varía con la orografía del terreno ya que la galería se mantiene horizontal con una ligera pendiente de no más de un 6 ó 7%. Las profundidades de las lumbreras van de los 8 a los 18 metros. Las encontramos tanto de sección rectangular como circular y no suelen tener más de dos metros de diámetro o lado. Existen varios tramos de refuerzo realizados con bóvedas de medio punto de ladrillo, una de estas estructuras tiene más de treinta metros. Son sectores donde claramente existen betas de material blando y fue necesario entibar. Podemos encontrar ladrillos de diferentes épocas y morfologías, desde el ladrillo ordinario romano de 29,6X22X0,6 cm. a ladrillos árabes y medievales utilizados en las diferentes restauraciones o en menor medida ladrillos especiales en forma de cuña o con bordes que deben ser originales. La galería tiene varias bifurcaciones de no mucho desarrollo que parecen en su mayoría más recientes que la galería principal. Es en este sector don encontramos el “Molino de la Mina”, justo debajo del Teatro Gutiérrez de Alba, situado en la Calle Nuestra Señora del Águila. Frente a la puerta principal del teatro existe una trampilla con un pozo de unos tres metros que da acceso a la rampa que baja al molino y por donde antaño se sacaban los carros de harina a la calle, de hecho el teatro esta edificado sobre los cimientos de la antigua casa del molinero. Este sector de la mina es el que mejor estado de conservación presenta gracias a las intervenciones de EMASESA. El molino de la mina es una obra muy singular y de origen y antiguedad incierta. Por los materiales con que esta construido ha de ser medieval. Es un molino de funcionamiento clasíco a base de atarjea y cubo para aprovechar el salto de agua por lo que está construido en dos niveles. Es un molino único en España y sólo se conoce uno parecido en Suiza.

|

| Galería con un dique .Foto: José Millán |

Esta galería aporta un importante caudal de agua al colector del Zacatin ,se encuentra mucho más deteriorada presentando diversos taponamientos y derrumbes. Se desarrolla en dirección Este para luego dividirse en dos ramales a unos trescientos metros de desarrollo desde el Zacatin. La bifurcación toma rumbo al Noroeste, hacia un manantial . En la zona del Zacatin encontramos derivaciones de la galería principal destinadas a abastecer de agua a los antiguos lavaderos públicos, así como diversas captaciones recientes. También apreciamos algunas diferencias constructivas, siendo la más notable que se desarrolle en dos niveles. Hay un punto en el que se hizo descender la galería unos cinco metros mediante un pozo y esto suponemos para buscar el mismo nivel que la que venía de Santa Lucía, esto implica que los manantiales de San Sebastián estaban más altos que los de Santa Lucía y fue necesario hacer este salto para igualar niveles antes del colector del Zacatin. Otra diferencia morfológica es que esta galería presenta una media de altura superior a los dos metros, llegando en algunos casos a los cuatro metros. A lo largo de la misma encontramos diferentes represas por lo que seguramente estas alturas fueran para almacenar agua. Las anchuras si son coincidentes y las lumbreras se sitúan a los mismos patrones de distancia, de 18 a 21 metros y son preferentemente redondas. Otra particularidad es que es una galería con secciones muy cambiantes que en algunos puntos llega a ser en forma de huso o cuadradas, incluso hay tramos con una canal central excavada, cosa que no es propia de las galerías de origen romano por lo que pensamos que son modificaciones posteriores o son sectores más modernos, excavados en época islámica o medieval. Su trazado es sinuoso en muchos puntos por lo que se deduce que parte de la mina se excavó siguiendo un curso natural de agua. Es por tanto una galería puramente de captación, que aporta agua al colector principal siguiendo un venero natural preexistente. Las profundidades de los pozos son mucho mayores llegando a los 18 metros, cosa debida a la orografía del terreno, ya que la galería se desarrolla bajo un cerro. En esta galería no se aprecian refuerzos de ladrillo pero sí lucernarios a lo largo de todo el recorrido.

|

| Sector de la galería de los manantiales de San Sebastian, donde se ha hecho descender la galería al nivel de la galería de Santa Lucía antes del colector del zacatin . |

|

La galería del colector del Zacatin a Sevilla:

En este caso es una galería puramente de conducción por lo que presenta un rumbo constante y lumbreras muy regulares a la distancia preestablecida de unos 19 a 21 metros (estas lumbreras son visibles en uno de los márgenes de la carretera de Alcalá a Sevilla y están tapadas con pequeñas y características bóvedas), son pozos de secciones preferentemente redondas. Es una galería de la que sólo conocemos sus primeros metros ya que, como hemos comentado, ha sido en su mayor parte destruida, pero lo que conocemos presenta una morfología y características muy similares a las galerías anteriores con unas secciones típicas de 2X0,70 metros. Desde esta galería se derivó el agua a la fábrica del Adufe, situada en las márgenes del Guadaira y es la que aportaba agua a los Caños de Carmona, su recorrido subterráneo habría de ser de al menos cuatro kilómetros ya que a parte de las lumbreras existía una gran caseta de registro o Arca de agua situada en lo que hoy es el Polígono la Red, situado a más de cuatro kilómetros del Zacatín, por lo tanto es sin duda el tramo de galería más largo.

|

| Manantial en la Mina de agua de Alcalá.Foto: José Millán |

Hay grandes paralelismos entre la mina de Alcalá y otras existentes en los Alcores como la de Alcaudete, http://minasdeagua.blogspot.com.es/2013/11/la-mina-de-agua-de-alcaudete.html tanto en morfologías constructivas (las distancias entre lumbreras y la tipología de los ladrillos de refuerzo son similares) como en materiales y esto es la prueba que debieron ser construidas durante el mismo período que no es otro que el Alto Imperio Romano, sin embargo creo que la mina de Alcalá debe ser algo más antigua que la de Alcaudete ya que si aceptamos la cronología que se le atribuye a los caños de Carmona la mina debería también obedecer a esta cronología, es decir entre los años 68 a 65 antes de Cristo. La mina de Alcaudete se construyó para mover molinos hidráulicos y esto no debió de ser hasta que los Alcores no hubieran alcanzado el suficiente desarrollo demográfico para justificar una gran demanda de harina y esto no debió de ser al menos hasta finales del Siglo I, cuando los Alcores estuvieron más intensamente poblados. Con lo cual podemos estar ante dos grandes obras hidráulicas del imperio romano con una diferencia cronológica de unos cien años. En este caso de Alcalá estamos ante una mina de abastecimiento de una gran metrópolis y en el caso de Alcaudete ante una mina industrial para el movimiento de molinos hidráulicos. Las minas industriales tienen ciertas características peculiares que no tienen las minas de abastecimiento y es fundamentalmente la gran altura a la que se excavan las galerías principales con objeto de almacenar una importante columna de agua.

| Trazado aproximado de la Mina de Alcalá. |

La longitud de la mina de Alcalá es sólo estimativa, ya que esta en parte destruida pero debió alcanzar con seguridad los nueve kilómetros. La longitud total de la de Alcaudete debe rondar los cinco kilómetros aunque podría ser más ya que todavía esta en exploración y medición .En resumen dos increíbles obras subterráneas que por desgracia no han sido reconocidas ni puestas en valor ni protegidas como lo que son. En el caso de Alcalá al menos hay estudios e iniciativas de puesta en valor por parte del Ayuntamiento, a pesar de las agresiones que la mina sigue sufriendo. En el caso de la de Alcaudete es mucho más inverosímil y sangrante ya que no hay ninguna institución ni organismo que tenga algún interés por la mina, más allá del que tiene la Confederación Hidrográfica como acuífero o los propietarios de las fincas colindantes como suministro de agua. El hecho de que esta mina siga siendo el acuifero más importante de la zona y el nacimiento de una arroyo «El arroyo Alcaudete» , es lo que en parte la ha preservado. La cosa llega a tal punto que la mina de Alcaudete esta catalogada como árabe en algunas publicaciones y es sencillamente porque nadie, hasta ahora, se ha molestado en catalogarla ni estudiarla. Como precedente habría que decir que algo parecido sucedió con la Mina de Alcalá y Los Caños que durante años, fueron consideradas por algunos como obras de origen islámico.

En este caso voy a traer a este blog uno de los muchos e interesantes trabajos del compañero y explorador del subsuelo de Cádiz, Eugenio Belgrano. http://cuevasdemariamocos.jimdo.com/

Eugenio lleva años investigando todo típo de túneles y estructuras subterráneas, tanto en el subsuelo de la ciudad de Cádiz como en diferentes enclaves de la provincia. En este caso traigo un articulo publicado en el diario digital «Cadiz directo», www.cadizdirecto.com sobre unos túneles de captación situados en la Cartuja de Jerez y que sin duda se trata de una mina de agua de origenes inciertos. La datación de los ladrillos que conforman el túnel apuntan al siglo XVII pero parecen existir evidencias de un origen muy anterior, puede que romano. A continuación pongo el articulo completo y un video de la exploración de la mina.

«CÁDIZDIRECTO/Eugenio Belgrano.- A través de la investigación cursada en el subsuelo de Cádiz, encuentro documentación de galerías subterráneas en ciudades de nuestro término provincial.

En este caso, en concreto, voy a hablar de la ciudad vecina de Jerez de la Frontera. Un joven investigador de allí, Francisco Jordi Páez, me hace llegar un croquis de un sistema de minas de captación de agua del año 1923 que iban desde la barriada de Los Albarizones hasta el Monasterio de La Cartuja.

Existen diversas leyendas acerca de estas galerías subterráneas, como la que iban desde el Monasterio hasta la Catedral, el cual recorrían los monjes del Convento o para huir en tiempos convulsos.

Las publicaciones de Manuel Romero Bejarano en el Diario de Jerezdescartan estas teorías, según sus investigaciones realizadas en el Archivo Municipal.

Según comenta, en 1543 se descubre de modo fortuito un sistema de captación de agua en la zona de Los Albarizones. La noticia llegó al Cabildo, diciéndose incluso que era una obra maravillosa “propia de moros o de gentiles”, así que ingeniaron un proyecto para enviar el agua hasta Jerez de la Frontera, pero no pudieron salvar el desnivel existente entre el manantial y la zona alta de Jerez, así que colocaron una fuente adosada a la Ermita de Guía que recibió el nombre de La Alcubilla. Los frailes decidieron desviar esta captación de agua hasta su Convento lo que originó que en1563 Jerez se quedara sin agua y con ello un gran pleito que acabaría a favor del Municipio.

Con toda esta información, me decido a investigar en el enclave de Los Albarizones una posible entrada a esta mina, con David Blanco, Antonio Melero y Francisco Jordi.

Después de una investigación de horas, localizo diferentes entradas a entramados subterráneos, así que decidí volver al día siguiente, con el equipo de seguridad apropiado.

Entramos en una mina que estaba en el patio de una casa de un vecino de Los Albarizones. La mina era de bóveda de medio cañón, con sus paredes y sus bóvedas de ladrillos toscos. La altura era de 1,60 metros y la anchura de 1 metro, teniendo cada metro una apertura en la pared para la captación de agua.

Lo extraño de esta galería fue que la dirección que tomaba no era en el monasterio, sino en el lado contrario. La primera parte de la galería, creo poder fecharla en el siglo XVII, pero en su tramo final que tenía unos 100 metros (en total la galería tiene 400 metros de recorrido) la forma constructiva cambia radicalmente y el revestimiento de las paredes de las bóvedas pasa a ser de sillares de forma irregular, pareciendo esa forma constructiva a algunos subterráneos romanos, así que estamos a la espera de poder realizar un estudio de todo el minado del entorno para poder tener una datación real de la cueva.

Estaremos atentos tanto a esta como a otras exploraciones que Eugenio realice en las minas de agua que existen en la provincia de Cádiz.

La mina se sitúa en la zona alta de la finca, bajo la colina. Sus coordenadas aproximadas son: X. 2679442, Y.41521616, 158 m.s.n.m. El único pozo de acceso está protegido por una estructura de muros abierta y rectangular de unos dos metros de altura con una factura de apariencia medieval y compuesta de ladrillos de 25X12,5X0,4 cm. combinados con mampostería y cubierto con enlucido de mortero de cal. La tipología de los ladrillos parece apuntar a una época más recientes que la Medieval si bien es cierto que la estructura parece remodelada o restaurada partiendo de otra más antigua .Sin duda tiene una función protectora, pudiéndose apreciar que originalmente estaba rematada con una cubierta y cerrada con una puerta. El pozo está coronado con un brocal rectangular hecho de ladrillo de la misma tipología que los anteriores de 1 metro de alto y 1,20 de ancho. Sobre esta estructura ha crecido una gran higuera cuyo grueso tronco sirve de eficaz apoyo para descender el único pozo que nos lleva a la mina.Tiene sección circular y seis metros de profundidad.

En la base de este pozo que en el momento de la exploración estaba seco (creemos que en épocas de abundancia de agua la mina debe tener los niveles de agua mucho más altos) encontramos dos galerías en sentidos opuestos Norte-Sur. La galería Sur, que es la que va hacia la finca, esta completamente cegada, sobre el derrumbe se ven materiales de construcción modernos por lo que pensamos que el taponamiento ha sido reciente. En la pared lateral del pozo que da hacia el Este hay una galería que ha sido tabicada con ladrillo moderno y bajo la misma hay una «represa» hecha de este mismo material. Todo sugiere que los últimos habitantes del cortijo taponaron estos conductos para mantener un cierto nivel de agua en el pozo y no se llegara a secar. Como suele pasar en toda la zona los manantiales que alimentan la mina han debido de disminuir mucho su caudal en los últimos tiempos.

Otro hecho importante y creo que destacable es que parece que estamos ante una mina a medio construir o cuyo proyecto de ampliación se paró. Sabemos que la técnica constructiva sobre la que se desarrollaban las minas era la de primero construir pozos verticales que luego eran conectados con galerías horizontales. Existe un pozo de unos siete metros de profundidad, cegado por escombros excavado al Oeste de la mina y una galería inacabada que arranca desde el colector hacia este pozo buscando probablemente nuevos manantiales hacia el Oeste y donde efectivamente sabemos que existen, ya que en las obras de la autovía (que pasa por esta zona) fue puesto al descubierto un manantial que actualmente es el que abastece la fuente-abrevadero existente en la finca.

Fuentes consultadas:

AMORES CARREDANO, Fernando. Carta arqueológica de Los Alcores: Sevilla. Diputación Provincial, 1982. 84-500-8180-7.

PONSICH, Michel. Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir. V. I. 1974, 240.

«BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO INMUEBLE DE ANDALUCÍA» Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Consejería de Educación Cultura y Deporte . Junta de Andalucía.

«BLOG, LA OTRA CARMONA». http://laotracarmona.blogspot.com.es/2009/11/torre-de-la-huerta-de-martin-perez.html

«CASTILLOS NET» www.castillosnet.org

.

En cuanto a la mina por desgracia ha sido parcialmente destruida, estando completamente tapados los pozos principales y quedando sólo accesibles dos pequeños pozos terminales que están actualmente inundados a consecuencia (suponemos) del taponamiento de la salida natural del agua de la mina.

En el año 86 realicé un plano aproximado de la situación de la mina, de las acequias subterráneas y de los restos aún existentes junto al cortijo. El plano es el siguiente:

En el plano aparece una excavación de cuatro metros de profundidad , seis metros de anchura y veinte de largo realizada para la colocación de un aljibe y donde quedó a la luz un corte del yacimiento distinguiéndose muros y cimentaciones. Actualmente dicha excavación ha sido tapada. Adjunto una foto aérea extraída de Google donde se puede ver la finca y el trazado aproximado de la mina de agua con un trazo rojo. La pequeña canalización subterránea está dibujada con un trazo azul. La canalización aérea y todavía visible en la foto aunque no a nivel de suelo y donde estaban las estructuras descritas esta en trazo verde . Como se puede ver el agua era encauzada hacia donde hoy esta la finca. El trazo amarillo es el resto de muralla de factura árabe que aún existe en la finca y que aparece en la siguiente imagen. Esta claro que actual finca esta edificada sobre restos de un asentamiento árabe conservandose algunas estructuras. En el interior del cortijo existe un pozo-aljibe elaborado con ladrillos que debe ser de esta época.

En cuanto a la excavación descrita estaba en la zona donde hoy está la huerta y donde en la foto se señala con una marca de posición con el título «yacimiento romano tumbas y edificaciones» . A continuación transcribo la descripción que hice entonces de lo que se apreciaba en el corte de la fosa:

Del pozo principal parten dos galerías; una con dirección Noroeste con unas dimensiones de unos dos metros de alto por un metro de ancho y que a los pocos metros se ensancha en la pared lateral izquierda por la existencia de un manantial que brota del suelo, tras recorrer veinte metros se estrecha y culmina en un nuevo manantial situado en la base de un pozo abierto de unos nueve metros de profundidad y apenas un metro de diámetro. Junto a este pozo existía un pozo paralelo .Este pozo se encuentra también totalmente tapado en la actualidad. Volviendo al pozo principal y tomando por la otra galería de dirección Noroeste recorreremos otros veinte metros por una galería similar hasta alcanzar un nuevo pozo de dimensiones más reducidas y del que parten dos nuevas galerías la primera con dirección Norte y que acaba por cegarse a los pocos metros por un derrumbe, se aprecia como de ella proviene un pequeño hilo de agua por lo que podríamos pensar que viene de un manantial.

Del pozo principal parten dos galerías; una con dirección Noroeste con unas dimensiones de unos dos metros de alto por un metro de ancho y que a los pocos metros se ensancha en la pared lateral izquierda por la existencia de un manantial que brota del suelo, tras recorrer veinte metros se estrecha y culmina en un nuevo manantial situado en la base de un pozo abierto de unos nueve metros de profundidad y apenas un metro de diámetro. Junto a este pozo existía un pozo paralelo .Este pozo se encuentra también totalmente tapado en la actualidad. Volviendo al pozo principal y tomando por la otra galería de dirección Noroeste recorreremos otros veinte metros por una galería similar hasta alcanzar un nuevo pozo de dimensiones más reducidas y del que parten dos nuevas galerías la primera con dirección Norte y que acaba por cegarse a los pocos metros por un derrumbe, se aprecia como de ella proviene un pequeño hilo de agua por lo que podríamos pensar que viene de un manantial.